(védanta vijnana) ?

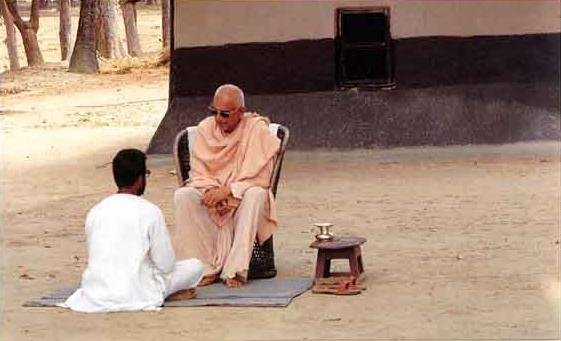

L'expression "connaissance des lois de la vie" est une traduction libre des termes sanskrits qui, mot à mot, signifient, connaissance décisive (vijnana) des principes (anta) du savoir (veda). Cette expression enracine donc l'Adhyatma Yoga dans la tradition védique la plus ancienne et plus particulièrement dans les Upanishads, textes où sont consignés ces fameux "principes du savoir", que Swâmi Prajnânpad nommait plus simplement "les lois de la vie".

S'inspirant donc directement des Upanishads, Swâmi Prajnânpad enseignait qu'en tant qu'individu fini et limité, toute notre existence est assujettie à trois vérités fondamentales qu'il importe de bien reconnaître : la différence, le changement et l'interdépendance de tous les phénomènes (ou loi d'action-réaction). Selon lui, toutes nos insatisfactions, nos frustrations et nos souffrances ainsi que, plus généralement, tous nos conflits avec autrui comme avec nous-mêmes, proviennent en dernière analyse du non respect de l'une ou l'autre de ces trois lois. Nous sommes, de ce point de vue, comme des mouches qui se heurtent régulièrement aux carreaux des fenêtres parce qu'elles ne réussissent pas à intégrer la notion de "vitre" dans leur conception du monde. Nous, ne réussissons pas à intégrer le fait que tout ce qui n'est pas nous est DIFFÈRENT DE NOUS, que tout ce qui existe (nous y compris) est en constant CHANGEMENT et que dans ce monde uniquement fait de différence et de changement, il n'y a NI BIEN NI MAL ABSOLU car tout "bien" dépend d'un "mal" et vice versa...

Le premier axe de travail propre à l'Adhyâtma Yoga consiste donc à se familiariser avec ces trois lois jusqu'à réussir à les incorporer dans notre vision du monde, de façon à être à même d'en tirer spontanément toutes les conséquences pratiques.

La loi de la différence : Une familiarisation suffisante avec cette première loi permet très concrètement de se libérer des mécanismes de la comparaison, du jugement et de l'attente. Si chaque être est différent, il est unique et donc -sur le plan des valeurs- incomparable. On ne peut donc ni juger autrui ni même se juger soi-même. Seule subsiste la bienveillance à l'égard de ce qui est, situation, objet ou personne. Une fois reconnue à l'autre le droit à la différence, voilà aussi qui libère de l'attente : si l'autre a le droit d'être différent de moi, je n'ai pas -sous peine de contradiction- à attendre de lui qu'il se conforme à mes désirs... Et si je n'attends plus de l'autre qu'il se conforme à mes désirs, je ne souffrirai pas quand, effectivement, il fera d'autres choix que ceux qui m'auraient subjectivement arrangé...

La loi du changement : De la même façon, intégrer véritablement la notion de changement dans la vision que l'on a du monde permet de se libérer du sentiment d'insécurité et des attachements matériels et psychologiques qui en découlent. Puisque tout change tout le temps, il est vain de s'accrocher à quelque chose (situations, objets, personnes). Mieux vaut s'ouvrir au renouvellement incessant de la vie, à cette "fête de la nouveauté" comme aimait à l'appeler Swâmiji, et ainsi faire corps avec le jeu même de la Vie...

La loi d'interdépendance -ou d'action-réaction- : S'habituer enfin à repérer l'interdépendance de tous les phénomènes, c'est ne jamais attribuer de valeur absolue à l'action et à ses conséquences. C'est ouvrir la porte à un bonheur qui ne dépend plus des circonstances extérieures mais qui résulte de la simple reconnaissance de la perfection de l'instant présent. C'est se rendre compte qu'on ne pourra jamais être plus heureux qu'ici et maintenant, parce que seul le présent est réel et que rien ne peut jamais diminuer ou augmenter la réalité de ce présent...