Elle est accueillante, à l'image du paysage environnant, collines verdoyantes baignées de douce lumière. Soeur Giac Nghiem, 76 ans, nous reçoit un lundi,

« jour de paresse » pour les religieuses bouddhistes, libres de leur emploi du temps. À l'étage, un visage sculpté du Boudhha décore la salle consacrée à l'écoute du

dharma (« enseignement »). Derrière une poutre de bois surmontée d'un rideau attendent les lits superposés destinés aux visiteuses françaises, belges et suisses, qui reviendront peut-être en septembre, après la crise sanitaire.

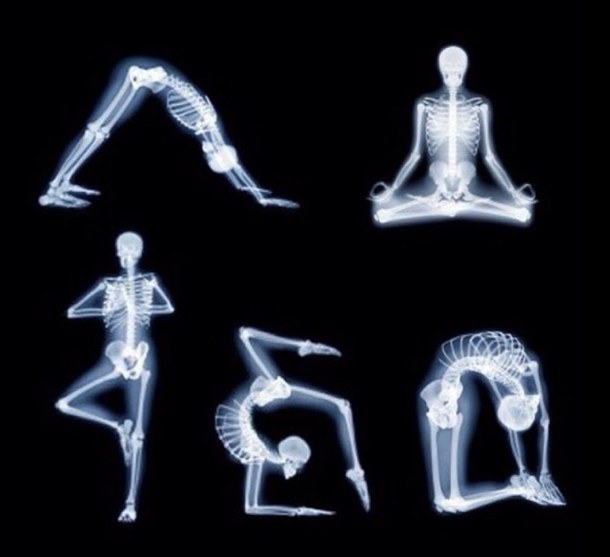

Au rez-de-chaussée, le garage est en travaux. À la cuisine, la confiture de groseilles, préparée par l'abbesse à la tête de la communauté, repose dans des marmites. « Presser les grains chauds dans un torchon est une méditation de gratitude, gratitude pour les ancêtres qui nous ont transmis ces gestes et pleine conscience du souffle. Chaque acte peut être méditation. Ce n'est pas seulement s'asseoir dans un fauteuil et respirer, posture qui sert à relier son corps à son esprit. Méditer, c'est être complètement là, le cœur ouvert, dans la joie », explique-t-elle. Avant le départ, elle m'emmènera près du grand potager pour m'offrir des groseilles mûres.

Séances de méditation en visioconférence

Au cœur de la vallée du Petit Morin, dans un hameau briard à l'écart du village de Villeneuve-sur-Bellot, en Seine-et-Marne, le monastère de la Maison de l'inspir semble assoupi. Il y a un an, les 10 moniales bouddhistes qui vivaient à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) sont venues s'installer ici. La demeure est en cours de réaménagement, transformée pour pouvoir accueillir la sangha : la « communauté » des laïcs férus de pleine conscience, qui passent ici un jour ou un week-end entier.

Je n'avais pas l'intention de devenir moniale. Mais j'ai toujours senti un appel religieux très fort.

– sœur Giac Nghiem, responsable de la Maison de l'inspir

Crise sanitaire oblige, les séances de méditation ou de lecture des

sutras (textes sacrés) sont organisées en visioconférence grâce à Zoom. La première, à 6h ; la dernière, à 20h30. Parfois, le week-end, ont lieu aussi des retraites en ligne. Comme au Village des pruniers, en Dordogne, le centre bouddhique créé en 1982 par le maître zen vietamien Thich Nhat Hanh, dit Thay, et dont la Maison de l'inspir, ouverte en 1988, est l'antenne francilienne. Ou comme au monastère de la Source guérissante, dans la commune voisine de Verdelot, où depuis deux ans vivent les moines (uniquement des hommes) de la communauté - chasteté oblige, les deux maisons sont distantes de 45 minutes à pied !

Autrefois kinésithérapeute à Saint-Étienne (42), sœur Giac Nghiem - nom qui signifie « ornée d'éveil » - a été ordonnée novice en 1999 par Thay. Mère de deux enfants adultes, elle a rejoint les Pruniers pour se « guérir de la souffrance » de son divorce, après 31 ans de mariage. « Je n'avais pas l'intention de devenir moniale. Mais j'ai toujours senti un appel religieux très fort », confie-t-elle. Le bouddhisme a conquis cette chrétienne, qui évoque pourtant avec amour « son » Jésus, dont elle est « restée très proche ». Thay l'a choisie comme responsable de la Maison de l'inspir. Dans ce monastère discret, le silence est la règle de 21h à la fin du petit déjeuner. Et pendant les trois mois d'hiver. Une période mise à profit pour « étudier les textes et cultiver la joie et l'harmonie », prolongée cette année par le confinement, « expérience paradoxale de liberté et de privation de liberté ».

Jusqu'à 800 méditants pendant le confinement

Assise dans un fauteuil d'osier, l'abbesse explique devant un thé fruité et des cerises comment la communauté a vécu la crise. À l'heure où

« les gens étaient tenaillés par la peur », la méditation et le lâcher-prise ont semblé salvateurs.

« Parmi nos amis laïcs, beaucoup ont pratiqué davantage. Partager notre spiritualité, même par Internet, nous a paru positif. Nous nous sommes mises à l'écoute des personnes en souffrance sans nous couper de la communauté de notre maître. » Mais elle a trouvé

« merveilleux cet arrêt, ce ralentissement, la fin d'une course et d'une avidité » consommatrices.

« J'ai vécu la période comme un cadeau inestimable, car, grâce à plus de disponibilité, est venue l'occasion de retourner à soi », résume-t-elle. En ligne, le public s'est pressé : jusqu'à 800 personnes par séance ont écouté les enseignements, en français et en vietnamien. Et les sœurs n'ont plus eu besoin de s'occuper des méditants, que la pandémie a tenus à distance !

Parmi nos amis laïcs, beaucoup ont pratiqué davantage. Partager notre spiritualité, même par Internet, nous a paru positif.

– sœur Giac Nghiem

Puisque le monastère ne vit que de dons, il a fallu vivre plus simplement qu'à l'ordinaire : salades de pissenlits ou pesto d'orties, glanés dans les champs. Les prières ont gagné en intensité. Plus que jamais, les sœurs se sont souciées de ceux qui souffrent : femmes victimes de violences, sans-domicile, Roms, enfants abusés, aides-soignantes, éboueurs, personnes forcées de travailler. Leurs méditations de compassion se sont portées sur les malades du monde entier. Elles ont aimé que la solidarité se manifeste partout, y compris dans leur village (1.000 habitants), où le maire s'est préoccupé de ses administrés âgés.

« La souffrance est le meilleur moyen d'aller vers l'Éveil. Le besoin de réconfort s'est fait sentir, plus fort », ajoute sœur Giac Nghiem.

Pour chaque religieuse, l'abbesse a une « parole aimante », l'une des quatre nobles vérités que le bouddhisme incite à pratiquer. La religieuse applaudit à l'engouement actuel pour la méditation, spirituelle ou non, car source de paix. Elle sait que certains peinent à pratiquer. « Il ne faut pas lutter contre la dispersion de l'esprit, mais regarder passer les pensées comme l'eau qui coule, dit-elle. Et retourner toujours au souffle, une ancre, sans violence. Trouver un équilibre sans batailler. Méditer, c'est prendre refuge en soi, dans le repos physique. »

-----------

Source La Vie