vendredi 31 juillet 2020

jeudi 30 juillet 2020

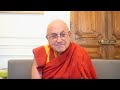

Méditer avec Matthieu Ricard (4)

Lors des catastrophes naturelles, la solidarité est toujours immense. Il y a plus de comportements altruistes, des études l’ont prouvé.

J’espère. C’est la grande question. Va-t-on accorder la prééminence à l’environnement, puisqu’on sait que les catastrophes environnementales risquent d’être beaucoup plus graves que cette crise sanitaire ? Les gouvernements ont montré qu’ils pouvaient prendre des mesures draconiennes. Feront-ils preuve d’un dixième de cette détermination pour endiguer des problèmes à plus long terme, mais plus menaçants ? Hélas, ils parlent déjà de faire repartir la consommation. Les gens changent. Ils louent la solidarité, la sobriété heureuse, la proximité avec la nature. Il y a une forme de redécouverte de la tranquillité et du ralentissement. Ont-ils assez apprécié pour modifier leurs comportements ? Un vrai changement n’est pas impossible. On notait déjà une évolution : chercher davantage de coopération, s’efforcer de faire mieux avec moins, viser à l’harmonie durable au lieu d’un développement quantitatif éternel. On ne peut pas utiliser toujours plus de ressources naturelles ! Mais on n’arrivait pas à arrêter cette course effrénée. Malheureusement, l’évolution nous a équipés pour nous émouvoir des dangers immédiats, pas lointains. Moi, à 74 ans, je pourrais dire : « Après moi le déluge. » Non, ça me préoccupe. Un ministre a dit un jour : « Mes enfants, mes petits-enfants, je vois, mais après, c’est abstrait. » C’est ridicule et irresponsable ! Quand Greta Thunberg, aux Nations unies, lance que nous trahissons les générations futures, elle a raison. Voulons-nous être des traîtres égoïstes ? À chacun de voir.

-------

Source : La Vie

Docteur en biologie moléculaire, Matthieu Ricard est devenu moine bouddhiste à 33 ans et a vécu en Inde et au Népal. Fils de l’académicien Jean-François Revel, il a publié avec lui le Moine et le Philosophe (NiL Éditions, 1997). En 2000, il a fondé l’association Karuna-Shechen (karuna-shechen.org) pour les populations de l’Himalaya. Photographe passionné, il a notamment publié Émerveillement (La Martinière, 2019). « Je pratique la photo depuis l’âge de 13 ans. C’est sans doute le seul métier que je connaisse vraiment », dit-il.

-------

Source : La Vie

Labels:

altruisme,

bouddhisme,

changement,

crise,

Matthieu Ricard,

méditation,

transformation

mercredi 29 juillet 2020

Méditer avec Matthieu Ricard (3)

L’esprit est comme un gamin capricieux, comme un singe qui saute de branche en branche.

Méditer, c’est cultiver son esprit – bhâvana en sanskrit. Une méditation spécifique est l’entraînement à l’attention. Empêcher l’esprit de papillonner ou de vagabonder. Donc on essaie de trouver des objets de concentration. Le souffle, c’est bien car c’est invisible. Si vous cessez de faire attention, rien ne vous rappelle à l’ordre, ce n’est pas comme lorsqu’une lumière rouge clignote. Les images sont aussi des supports. Par exemple, on peut regarder un dessin ou une statue du Bouddha, visualiser tous les détails. Puis, les yeux fermés, se représenter cette image. C’est un moyen de focaliser l’esprit. Méditer sur le visage du Bouddha, emblème de sagesse et de compassion, c’est mieux que sur celui d’un dictateur ! Un beau paysage, c’est différent, c’est plutôt une évocation. Notre petit ego étriqué se dissout dans son immensité. Il ouvre l’esprit et peut apaiser. Il renforce le sentiment d’interdépendance, d’appartenance. L’émerveillement suscite un respect, incite à prendre soin de la nature, des êtres humains. Moi, si je suis dans une situation compliquée, je m’imagine sur le balcon de mon ermitage face à l’Himalaya et je me dis : « Ce n’est pas grave, ça va se tasser. » La méthode psychologique consistant à se représenter une image positive est assez efficace pour soulager les migraineux, par exemple. C’est le pouvoir de visualisation. Mais l’image n’est pas un support classique de méditation.

L’amour altruiste fait encore plus de bien en temps de crise. Expliquez-nous pourquoi.

C’est simple. Il s’agit de nourrir une pensée dont le but est de soulager la souffrance d’une personne. Pas de recueillir des louanges. Ce n’est pas pour se faire du bien. Mais quand on commet un acte de générosité, de bonté désintéressée, on se sent en harmonie avec soi-même. Donc, c’est aussi une bonne façon d’être satisfait. Comme quand on cultive un champ de blé pour nourrir sa famille : vous n’avez pas fait tout ça pour la paille, mais elle est là, en bonus. L’amour est l’émotion par excellence. Il ouvre l’esprit, s’accompagne d’une cohorte d’autres affects positifs. L’amour altruiste – ou, dit plus simplement, la bienveillance – est la meilleure expression de la nature humaine. Pendant cette crise, il semble qu’il se soit développé. En Angleterre, plus de un million de personnes se sont proposées pour conduire des gens dans les hôpitaux, apporter de la nourriture à des personnes âgées, etc. C’est magnifique. Lors des catastrophes naturelles, la solidarité est toujours immense. Il y a plus de comportements altruistes, des études l’ont prouvé. Cette fois, en Europe, il s’est produit un curieux mélange : il a fallu cultiver la distanciation physique, pour éviter de contaminer sa famille, et rester ouvert aux autres. En Orient, on n’a pas connu cette méfiance personnelle.

-------------

-------------

Labels:

bouddhisme,

crise,

harmonie,

Matthieu Ricard,

méditation,

souffle

mardi 28 juillet 2020

Méditer avec Matthieu Ricard (2)

Face à la souffrance, à une injustice, le chagrin n’est pas incompatible avec la force d’âme, la compassion, le courage.

Les nouvelles liées à la pandémie sont lourdes. Que faire de cette tristesse quand on médite ?

La tristesse n’est pas un obstacle fondamental au bien-être. Le bonheur, qu’est-ce que c’est ? La définition n’est pas facile. Si on pense que c’est une succession de sensations plaisantes ininterrompues, on est mal parti. Mais si le bonheur authentique, l’eudaimonia des Grecs, est lié à des qualités humaines clés comme la liberté, la paix intérieure, la bienveillance, alors la tristesse est normale. Face à la souffrance, à une injustice, le chagrin n’est pas incompatible avec la force d’âme, la compassion, le courage, etc. Tout est question d’équilibre. Et si on est plus familier avec la façon dont fonctionne notre esprit, on sait que derrière la tristesse, ou la joie, reste la présence éveillée. On la reconnaît en méditant. Elle est le point d’ancrage d’un pratiquant doté d’un peu d’expérience. C’est comme le ciel bleu derrière les nuages. On sait qu’il est là. Il va réapparaître. On n’est pas inquiet. Ce n’est pas de l’indifférence. Ce savoir s’acquiert. J’ai passé cinq ans de ma vie en retraite solitaire. Notre espace intérieur est bien plus grand pour gérer les hauts et les bas de l’existence. Il se forge avec le temps.

Apprendre à méditer, c’est difficile, non ?

Si une chose est trop facile, elle ne mène à rien (rires). C’est comme s’initier au piano ou aux échecs : ce n’est pas parce qu’on n’y arrive pas immédiatement qu’on s’arrête. Tout apprentissage demande un effort. L’esprit est comme un gamin capricieux, comme un singe qui saute de branche en branche. Cela ne se fait pas en trois secondes. Mais c’est probablement la plus belle aventure qu’on puisse mener : elle conduit à une liberté intérieure et aux ressources nécessaires pour maîtriser les problèmes. Moins vulnérable, on est moins préoccupé par son moi. Donc on s’ouvre davantage aux autres, on devient un meilleur être humain ; ça vaut le coup, non ? Il ne faut pas avoir peur de la pratique. Un de mes enseignants disait : « Si vous vous ennuyez, ce n’est pas la faute de la méditation ! » C’est parce que votre esprit est rebelle, capricieux. Il a pris des plis, et s’en défaire demande du temps. Mais l’enthousiasme vient si on contemple les avantages : l’équilibre émotionnel, l’altruisme. Combien de fois me demande-t-on le secret du bonheur en cinq points et trois semaines ? Cela n’existe pas ! C’est plus long, pas facile, mais ça vaut la peine.

---------

lundi 27 juillet 2020

Méditer avec Matthieu Ricard (1)

Que pensez-vous du boom que connaît la méditation depuis la crise ?

En confinement, les gens se sont trouvés démunis car seuls face à leur propre esprit. C’est curieux, car pour moi cette solitude est fondamentale ! En temps normal, on a affaire du matin au soir à son esprit – qui est son meilleur ou son pire ennemi. Sans le flot courant des activités, on voit plus clairement que le mode de fonctionnement de son mental n’est pas optimal. Les gens qui se sont confinés à la campagne ont redécouvert la nature, cette affinité essentielle que l’on appelle la « biophilie ». Certains, en ville, ont hélas sombré dans la totale distraction, avec Internet ou avec les jeux vidéo, dont on sait qu’ils augmentent l’agressivité et l’insatisfaction, surtout s’ils sont violents…

La méditation, qu’est-ce que c’est ? Un entraînement de l’esprit. Ce n’est pas juste essayer de se calmer. Ou s’asseoir entre deux bâtons d’encens pour se relaxer – une idée qui fait rire les Orientaux ! La méditation permet de comprendre les causes de la souffrance, de trouver des antidotes à ces toxines mentales que sont l’animosité, la jalousie, l’orgueil, le désir compulsif, etc. C’est un processus de compréhension et de libération. Si on se libère du carcan de ses pensées errantes, c’est formidable ! On peut demeurer alors dans la simplicité naturelle de l’esprit et reposer dans cet état ouvert, clair, lumineux, calme, stable. Cet état ressemble un tout petit peu à ce que les gens cherchent dans la relaxation, la clarté en plus et la somnolence en moins.

----------

----------

dimanche 26 juillet 2020

Sensation "Je suis"

Question : Comment l'identification s'en va ?

Mooji : Comment elle s'en va ?

Elle s'en ira lorsque tu verras plus clairement que tu es le témoin de ce jeu de l'identification.

Je vais te le redire : Elle perdra de sa puissance à mesure que tu verras clairement que tu es le témoin de ce jeu même de l'identification et accroche toi à cette reconnaissance intuitive, sans trop y penser, juste à ce sens naturel de "Je suis". Cette douce intuition intérieure en toi, juste "Je suis".

Sans bruit, sans concept, sans mot, sans association, juste cette pure sensation de présence à l'intérieur de ce corps "Je suis".

Accroche-toi seulement à cette sensation de "Je suis" et ne le laisse pas s'associer pour un temps à une autre pensée comme "je vais faire ceci" ou "je veux faire cela".

Trouve juste cette sensation naturelle, c'est là.

Tu n'as pas à le rechercher. "Je dois chercher ce Je suis" est déjà une pensée qui apparaît dans le "Je suis".

A chaque fois que tu as cette sensation d'existence de toi-même, que cette intuition, cette sensation "Je suis" est bien là. C'est simple, n'y pense pas davantage, reste dans cette sensation de "Je suis". Tu n'as pas à t'arrêter de respirer. C'est là. Juste ressentir que cette sensation est là.

Il n'y a pas à s'appliquer. Même le fait de vouloir s'appliquer à être ce "Je suis" est juste une pensée qui apparaît dans le "Je suis".

Cette sensation de "Je suis" est appelé le principe divin dans chaque être sensible.

Même si tu es athée le sens de "Je suis" est là. Ce n'est pas "je suis un athée", ni "je suis un chrétien", ou je suis quelque chose, c'est juste la sensation de "Je suis". Il n'a pas de sexe, il n'a pas de programme, c'est simplement le sens de "Je suis".

Ce n'est même pas le fait de dire "Je suis". Cette sensation est là. Si on demeure dans cette sensation, si on observe cette sensation, alors l'énergie ne se perdra pas ailleurs et on arrivera naturellement à la tranquillité et au silence, reconnus dans l'espace de ce "Je suis". Le jeu de l'identification pourra s'élever, mais ce sera provisoire. Il ne durera pas. Il viendra et repartira.

Ne t'inquiète pas si cette sensation vient et repart. Tu n'as pas à contrôler tes émotions, reste neutre.

Cette neutralité est naturellement là.

Ne dis pas "Oh, je ne veux pas ressentir cela" "Ne choisis pas tes émotions.

Demeure en tant que présence non associée, la sensation "Je suis", familiarise toi avec elle.

Et c'est ce qu'il y a de plus simple. Si tu veux l'appeler un exercice, tu peux l’appeler un exercice.

Je veux simplement t'indiquer quelque chose qui est naturellement en toi.

-------------

samedi 25 juillet 2020

vendredi 24 juillet 2020

jeudi 23 juillet 2020

Sans recherche extérieure...

Transcender le monde ne signifie pas se retirer du monde, cesser d'agir ou d'être en relation avec d'autres. Transcender le monde, c'est agir et interagir sans qu'il y ait recherche de soi. En d'autres termes, cela consiste à agir sans chercher à améliorer l'image que l'on a de soi-même à travers ses actions et ses interactions avec les autres. Ultimement, cela signifie ne plus avoir besoin de l'avenir pour trouver sa complétude ou son identité. On cesse de chercher à travers l'action, on cesse de chercher à améliorer, accomplir ou renforcer son sentiment de soi. Lorsque cette recherche cesse, alors on peut être dans le monde tout en n'étant pas de ce monde, on a cessé de chercher quelque chose au dehors auquel s'identifier.

— Eckhart Tolle

------

mercredi 22 juillet 2020

Degrés d'éveil

Lee Lozowick : Comprenez qu'il existe plusieurs degrés d'éveil.

«L'illumination (ou éveil, ou réalisation) est un champ d'étude très intéressant, car elle se manifeste à différents degrés. Ce n'est pas parce que quelqu'un se considère éveillé et est considéré comme tel par d'autres que cela le met sur le même plan que Jésus ou le Bouddha. Il y a beaucoup de maîtres remarquables que nous considérerions a priori comme éveillés et qui en fait ne le sont pas pleinement. Tout comme bien des personnes demeurent coincées à un certain stade de maturation, les « éveillés » peuvent aussi ne pas dépasser un certain point. L'éveil est comme une seconde naissance suivie d'un processus de croissance, de l'enfance à la maturité. Certains restent coincés au stade infantile de l'éveil.»

(Éloge de la folle sagesse)

(Éloge de la folle sagesse)

mardi 21 juillet 2020

Témoignage de Stephen Jourdain

Interview par Gilles Farcet

*************

lundi 20 juillet 2020

Témoignage d'une expérience

Eh bien, prenons par exemple l'attention multidirectionnelle qui est un corollaire de l'éveil... ???

Oui, la nature même de l'attention change. Auparavant, l'attention était comparable à un trait de métal rigide. Ce trait avait une cible tout à fait ponctuelle : chaque acte d'attention dirigé sur une cible projetait tout le reste dans l'ombre de l'inattention. Avec l'éveil, cette loi change et le trait se déploie en éventail, si bien qu'on en arrive à l'attention multidirectionnelle, ce qui constitue un choc. On se met à voir tout en même temps, un milliard de choses sont perçues simultanément, si bien que la richesse du paysage terrestre devient proprement inouïe. Il est évident qu'un observateur un tant soit peu attentif décèlerait des transformations d'ordre physique chez la bienheureuse victime de cette extraordinaire panoramisation de l'attention, ne serait-ce que parce qu'on entre alors en extase... Bref il se passe quelque chose, c'est sûr ! On pourrait repérer d'autres signes, mais ce sont des signes discrets...

Extrait de "L'irrévérence de l'éveil"

de Stephen Jourdain

***********

dimanche 19 juillet 2020

Seuls les poissons morts suivent le flux

En même temps, les mêmes pratiquants se plaignent souvent de ne pas réussir à changer, d’être dans des schémas répétitifs et des souffrances à tiroir. Que font-ils alors ? Un peu plus de la même chose. Et s’étonnent que rien ne change.

En même temps, les mêmes pratiquants se plaignent souvent de ne pas réussir à changer, d’être dans des schémas répétitifs et des souffrances à tiroir. Que font-ils alors ? Un peu plus de la même chose. Et s’étonnent que rien ne change. On a quand même un vrai problème en spiritualité, à force d’insister sur le calme, l’introspection, et surtout sur le non-désir. Sérieusement, c’est quoi cette connerie de non-désir ? Le simple fait de se lever le matin EST un désir. Il se trouve que nous sommes créés pour avoir des désirs, des envies, dont la première est la relation et la deuxième la création. Revenons un instant au fond du réel.

Pour que quelque chose existe, pour qu’une particule sorte du vide quantique, il faut deux conditions : la première est de l’énergie et du mouvement, et la deuxième est de la relation. Une particule reste virtuelle tant qu’elle n’est pas excitée (oui, excitée !) par une énergie suffisante pour la faire sortir du néant.

Mais ce n’est pas suffisant. Elle perd ses propriétés quantiques lorsque ses interactions avec son environnement deviennent suffisamment importantes pour qu’elle puisse désormais répondre aux lois de la physique classique, et donc exister, au sens habituel du terme. Il en va de même pour nous : nous existons vraiment à partir du moment où nous prenons conscience de notre capacité à être en mouvement constant, autrement dit, à évoluer constamment.

Et en même temps nous existons via la relation, parce que chaque atome de notre corps n’existe qu’à la condition de la relation. Dans les deux cas, cela implique un choix conscient et actif. Pourquoi ? Parce que pour évoluer, il faut utiliser son libre arbitre pour se dire : je souhaite faire demain un peu mieux qu’aujourd’hui dans tous les domaines qui me seront accessibles. Un PEU mieux.

Et être en relation implique à nouveau un choix actif pour choisir ses relations avec discernement afin que l’ensemble du jeu relationnel soutienne le premier élan : évoluer. Mais évoluer signifie en réalité : créer. Passer du « je sais, ça donnera ça », à « je ne sais pas, je vais tenter autre chose et ça me rend curieux de voir la suite ».

A cette condition, nous passons de la répétition à la création. Au toujours nouveau. Dans les deux cas, nous n’avons rien d’un poisson mort qui suit le flux. Seul un poisson vivant, et avec des désirs adaptés à sa condition, transcende le flux. Et peut choisir sa destinée. Mais cela implique un petit détail : il faut pouvoir identifier ce que l’on veut, et accepter efforts et conséquences de ce choix…

Merde. C’est moins sexy que « Non agir » !

Fabrice Jordan

samedi 18 juillet 2020

Parole de direction

vendredi 17 juillet 2020

jeudi 16 juillet 2020

Fuite vaniteuse de la voie...

Swami Prajnanpad , en réponse à une lettre de Sumangal Prakash qui lui dit que sa vanité en a pris un bon coup :

"Oui et ce n'est que le début. Ce n'est qu'un petit coup infligé à la vanité. Des coups, il devra y en avoir encore de beaucoup plus sévères sur le chemin qui vous mènera à Prajnana (la connaissance parfaite ) et à la vérité. A cause de tels coups infligés à leur vanité, beaucoup de ceux qui les reçoivent sont poussés à abandonner le chemin de la vérité. 'Non, c'est moi qui ai raison- l'autre a tort" ...

Pour ce que cela vaut et à mon misérable niveau : plus je transmets et accompagne, plus je vérifie cette vérité, que j'ai d'abord vérifiée et vérifie encore sur moi même, dans la chair et le sang de mes souffrances et résistances. La sincérité des uns et des autres n'est pas en cause. Mais combien sont prêts à recevoir ne serait ce qu'un léger coup à leur vanité ? Si longtemps, nous préférons notre souffrance et sa continuation, nous choisissons notre dérisoire et pathétique imaginaire de toute puissance de préférence à la détente de la vérité. Parfois, nous continuons tellement longtemps que, pour cette fois ci, il est trop tard, le masque nous colle à la peau, il est devenu notre visage même et nous mourrons en le défendant. Nous ne voulons pas de la voie et de ses coups, juste nous bercer d'une idéologie spirituelle confortable et qui nous flatte.

Si nous rencontrons la voie et ses possibles coups, nous la fuyons sous prétexte de liberté, dans la plus totale malhonnêteté vis à vis de nous même. Nous changeons d'enseignement et d'enseignant, ou vénérons indéfiniment la mémoire d'un enseignant mort à qui nous n'avons pas permis de son vivant qu'il égratigne notre masque, à moins que, l'égratignure d'il y a longtemps bien refermée et sans suite, nous passions désormais notre temps à nous célébrer nous même en tant que grand disciple jadis un peu égratigné, alors qu'il s'agit de continuer. Ou encore nous réfugions dans la berceuse inoffensive des enseignements néo védantiques.

Nous croyons avoir le temps, le luxe de résister, discuter, argumenter, finasser, et ne nous apercevons pas du moment où il sera déjà trop tard.

Gilles Farcet

*************

mercredi 15 juillet 2020

Contemplation

" Penser, malgré tout, c’est encore agir. Ce n’est que dans la rêverie, où rien d’actif n’intervient, où la conscience de nous-mêmes finit par s’embourber dans la vase – c’est seulement, dans ce non-être tiède et humide, que le renoncement à l’action peut être atteint efficacement. Ne pas tenter de comprendre; ne pas analyser… Se voir soi-même comme on voit la nature contempler ses émotions comme on contemple un paysage – c’est cela la sagesse…"

Fernando Pessoa 1888-1935

Le livre de l’intranquillité

mardi 14 juillet 2020

lundi 13 juillet 2020

dimanche 12 juillet 2020

samedi 11 juillet 2020

Un petit pas pour l'homme....

Sans doute connaissez-vous la « méthode des petits pas ». Inventée par des psychologues américains à l’époque où les États-Unis s’apprêtaient à entrer en guerre contre l’extrême-droite régnant sur l’Allemagne, le Japon et l’Italie, elle avait pour but de ne pas effrayer la population américaine, volontiers isolationniste, tout en l’entrainant dans un énorme changement – passer d’une économie de paix à une économie de guerre – sans blocage rédhibitoire. Après leur victoire contre les puissances de l’Axe, les Américains utilisèrent cette méthode pour aider le Japon à se reconstruire et à muter : passer d’un régime théocratique à un régime démocratique n’allait pas de soi, l’opération aurait pu aboutir à des catastrophes. Ce ne fut pas le cas. Les Japonais, éberlués que leurs vainqueurs ne les réduisent pas en esclavage, découvrirent la méthode des petits pas et la rebaptisèrent « kaïzen », ce qui signifie littéralement : changement meilleur. Nous devons tous changer – en permanence et de nos jours plus que jamais. Comment le faire « pour le meilleur » ? Cette histoire nous le souffle : en adoptant la méthode des petits pas. Par un de ces amusants « retours à l’envoyeur » dont l’histoire a le secret, beaucoup de psychothérapeutes américains « découvrent » aujourd’hui le kaïzen japonais et s’émerveillent de son efficacité stupéfiante.

Sans doute connaissez-vous la « méthode des petits pas ». Inventée par des psychologues américains à l’époque où les États-Unis s’apprêtaient à entrer en guerre contre l’extrême-droite régnant sur l’Allemagne, le Japon et l’Italie, elle avait pour but de ne pas effrayer la population américaine, volontiers isolationniste, tout en l’entrainant dans un énorme changement – passer d’une économie de paix à une économie de guerre – sans blocage rédhibitoire. Après leur victoire contre les puissances de l’Axe, les Américains utilisèrent cette méthode pour aider le Japon à se reconstruire et à muter : passer d’un régime théocratique à un régime démocratique n’allait pas de soi, l’opération aurait pu aboutir à des catastrophes. Ce ne fut pas le cas. Les Japonais, éberlués que leurs vainqueurs ne les réduisent pas en esclavage, découvrirent la méthode des petits pas et la rebaptisèrent « kaïzen », ce qui signifie littéralement : changement meilleur. Nous devons tous changer – en permanence et de nos jours plus que jamais. Comment le faire « pour le meilleur » ? Cette histoire nous le souffle : en adoptant la méthode des petits pas. Par un de ces amusants « retours à l’envoyeur » dont l’histoire a le secret, beaucoup de psychothérapeutes américains « découvrent » aujourd’hui le kaïzen japonais et s’émerveillent de son efficacité stupéfiante. Une personne obèse ne parvient pas à diminuer ses rations ? On lui demande de supprimer une frite par jour de son cornet. Une autre personne trop raide ne se résout pas à faire de sport ? On lui demande de regarder pendant une minute son tapis de gymnastique. Une troisième personne somatise ses angoisses par des maux de ventre ? On lui demande de respirer dix fois en se concentrant sur une partie précise de son corps. En six mois, le problème est en voie de solution : la personne obèse a commencé à maigrir, la personne trop raide à s’assouplir et la personne stressée à se relaxer. Leur point commun : avec patience, elles ont réussi à persister dans leur motivation, sans jamais prétendre changer d’un coup, donc sans en faire trop, elles ont appliqué la méthode des petits pas. « Les plus grands voyages commencent par un premier pas. » Le dicton dit vrai. Ne nous précipitons pas. Allons à l’allure qui nous convient. Mais ne perdons pas notre cap. Ni notre patience. Ni notre espoir. Après tout, un autre dicton ne dit-il pas : « Peu importe d’atteindre le but, c’est le chemin qui compte. »

*******

source : Nouvelles clés

vendredi 10 juillet 2020

L'ici est arrivé...

Labels:

citation,

ici,

maintenant,

Phot : Solitude de Fan o,

sagesse,

Soi,

solitude,

Thich Nhat Hanh

jeudi 9 juillet 2020

mercredi 8 juillet 2020

mardi 7 juillet 2020

Le temps qui nous transforme

lundi 6 juillet 2020

Le jour où j’ai décéléré par Anne Laure Gannac (2)

Je fais l'expérience de la paix

« Si tu ne trouves pas le calme, ici et maintenant, tu le trouveras où et tu le trouveras quand ? » La phrase a sur moi l’effet d’un électrochoc. Assise en tailleur sur un zafu, un coussin de méditation, face à un mur blanc, comme la vingtaine d’autres personnes venue participer à cette sesshin ( Retraite de méditation intensive, suivie, en l’occurrence, au Centre Dürckheim, à Mirmande - Drôme, dirigé par le maître zen Jacques Castermane) , je viens de prendre un coup dans le ventre. Je la connais cette citation de maître Dôgen, moine bouddhiste japonais. Mais, ici, dans le silence du dojo, et prononcée comme une douce évidence par Jacques Castermane, maître zen, elle me fait monter les larmes aux yeux. Cette notion de calme, soudain… Oui, c’est bien cela, en effet, que je cherche à atteindre dans l’urgence. Le calme. Cet état tant espéré, attendu, sans cesse reporté à « après » : « une fois ce dossier bouclé », « une fois les enfants couchés », « une fois en week-end »…

La phrase de Dôgen m’émeut par la brutalité avec laquelle elle me révèle combien je fais fausse route : il n’y a rien à « faire » de particulier pour trouver le calme. Rien. « La vie, poursuit Jacques Castermane, ne commence pas après la vaisselle ou après le balayage : savoure chaque instant que tu vis. » Et cette saveur exige inévitablement de la lenteur. Ralentir, c’est ressentir. Vivre le présent dans toute sa capacité à nous rassasier de calme. « Zazen, c’est la rupture. Rupture avec notre quotidien, nos habitudes. C’est, de fait, l’occasion de se regarder être. Et de constater que, le plus souvent, nous n’agissons pas, nous réagissons : réactions mentales, émotionnelles, physiques…

Zazen, c’est la voie de l’action. » « Action » : ce mot que je fais habituellement rimer avec précipitation et multiplication d’expériences se résume ici à ce que vit mon corps dans l’immobilité. Cela me paraîtrait fou si je n’étais pas en train de le ressentir à travers ma respiration et mon léger balancement qu’elle provoque naturellement. Les pensées m’assaillent, envie de bouger, des fourmis dans les pieds… « L’ego n’aime pas cette rupture avec son fonctionnement habituel. Alors il intervient : les pensées, de nouveau, nous habitent, inutiles. Pour arrêter leur flux, il nous faut retrouver l’attention à la respiration. » Et, sans cesse, « tout reprendre à zéro ». L’expression me rassure : elle me rappelle qu’il est toujours possible de revenir au calme. Entre deux séances de vingt-cinq minutes de zazen, cinq minutes de kin-in : l’expérience est la même, mais se vit debout, en marchant lentement. Très lentement. Dans une lenteur que je ne mesure plus, je tente de me laisser porter par le balancement d’un pied sur l’autre, doucement, je sens que chaque jambe travaille intensément, hanches, fesses… Coureuse de fond, j’apprends à marcher. « Zazen est terminé, l’exercice continue », invite Jacques Castermane. À l’extérieur du dojo, en préparant le repas, en dressant la table, en balayant la cour, je m’efforce de rester dans cette pleine conscience, attention précise à chaque action – qui, de fait, est lenteur. Étonnamment, cela ne me demande aucun effort : je n’ai pas la sensation de me contraindre à ralentir, mais de suivre un rythme interne qui tombe juste. Mon rythme. Je me sens bien.

Après quatre jours au Centre Dürckheim, je ne suis plus moi. Ou, plutôt, j’ai l’impression d’être moi comme jamais. D’avoir été remise à l’endroit, de marcher vraiment, de respirer vraiment. Quelque chose comme un retour à l’essentiel qui rend impensable toute nouvelle fuite en avant. J’existe, j’en suis consciente, cette action en soi me suffit pour ne pas ressentir le besoin d’en accumuler dix en même temps. Mais, ce que je peux ici, dans l’atmosphère paisible et bienveillante du centre, est-ce que je le pourrai chez moi, à Paris, dans ma vie rythmée par les impératifs, les délais et par les agitations de la foule stressée ? J’en doute sérieusement. Et j’ai raison. De retour dans mon quotidien, je me sens tortue dans un monde de lièvres. Non pas trop lente, mais trop tranquille. Cependant, comme la tortue de la fable, je continue à mon rythme, en toute quiétude. Et dois bien constater que j’arrive à temps, boucle mon travail dans les délais, fait ce que j’ai à faire : La Fontaine avait vu juste. Sinon qu’il ne suffit pas de partir à point pour tenir à son rythme dans un monde en accéléré : il faut accepter de choisir. Renoncer. Au travail, savoir déléguer et « procrastiner » : ce n’est pas parce qu’un dossier n’est pas traité dans la minute qu’il va m’exploser à la figure…

Après quatre jours au Centre Dürckheim, je ne suis plus moi. Ou, plutôt, j’ai l’impression d’être moi comme jamais. D’avoir été remise à l’endroit, de marcher vraiment, de respirer vraiment. Quelque chose comme un retour à l’essentiel qui rend impensable toute nouvelle fuite en avant. J’existe, j’en suis consciente, cette action en soi me suffit pour ne pas ressentir le besoin d’en accumuler dix en même temps. Mais, ce que je peux ici, dans l’atmosphère paisible et bienveillante du centre, est-ce que je le pourrai chez moi, à Paris, dans ma vie rythmée par les impératifs, les délais et par les agitations de la foule stressée ? J’en doute sérieusement. Et j’ai raison. De retour dans mon quotidien, je me sens tortue dans un monde de lièvres. Non pas trop lente, mais trop tranquille. Cependant, comme la tortue de la fable, je continue à mon rythme, en toute quiétude. Et dois bien constater que j’arrive à temps, boucle mon travail dans les délais, fait ce que j’ai à faire : La Fontaine avait vu juste. Sinon qu’il ne suffit pas de partir à point pour tenir à son rythme dans un monde en accéléré : il faut accepter de choisir. Renoncer. Au travail, savoir déléguer et « procrastiner » : ce n’est pas parce qu’un dossier n’est pas traité dans la minute qu’il va m’exploser à la figure…  Dans la vie privée, sortir moins et s’asseoir plus. Un travail de révision des priorités s’impose, une sélection des désirs devient indispensable. L’heure est aux renoncements nécessaires. Tout cela, je le savais, au fond, j’en connaissais la nécessité. Mais, grâce à cette « voie de l’action », désormais, je le ressens. Cela ne passe plus par la tête, mais par le corps, et la nuance est radicale. Par un retour sur le ressenti et sur la respiration, tous ces choix, à ma grande surprise, se font presque d’eux-mêmes. Souvent, la tentation du « toujours plus » me reprend. Ma cadence s’accélère pour se caler sur celles des autres et, bientôt, pour tenter de les dépasser. La différence, c’est qu’à présent je m’en rends compte. Et je sais qu’il ne tient qu’à moi de retrouver mon rythme. Ralentir. Bien faire ce pas. Puis ce pas. Tout reprendre à zéro. Ne pas me dépêcher de faire la cuisine pour passer rapidement à table, pour aller me coucher tôt… Non : aimer préparer le repas, vivre chaque geste, savourer. La lenteur est sensuelle, rappelle Milan Kundera. Sur le chemin de l’école, ne plus dire à ma fille : « Vite, dépêche- toi, on va être en retard. » Non, vivre ce moment avec elle. Quitte à partir plus tôt pour pouvoir oublier l’heure. Et relire Montaigne : « Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; voire et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, et à moi. » Et à nous. À ce qui est là. La sensation d’urgence cède tout naturellement la place au plaisir. Mais, à cette volupté, se substitue encore souvent la jouissance de l’urgence. Je me remets à penser qu’il y a trop à lire, à voir, à entendre, à apprendre pour se permettre la lenteur. De nouveau, je doute : ralentir ? Pour quoi faire ? « Posez-vous la question, suggère Jacques Castermane : “Suis-je né pour aller vite ? Pour me lever vite, me doucher vite, déjeuner vite, partir vite au travail ? Et pourquoi finalement ? Pour arriver vite au cimetière ?” À vous de voir. »

Dans la vie privée, sortir moins et s’asseoir plus. Un travail de révision des priorités s’impose, une sélection des désirs devient indispensable. L’heure est aux renoncements nécessaires. Tout cela, je le savais, au fond, j’en connaissais la nécessité. Mais, grâce à cette « voie de l’action », désormais, je le ressens. Cela ne passe plus par la tête, mais par le corps, et la nuance est radicale. Par un retour sur le ressenti et sur la respiration, tous ces choix, à ma grande surprise, se font presque d’eux-mêmes. Souvent, la tentation du « toujours plus » me reprend. Ma cadence s’accélère pour se caler sur celles des autres et, bientôt, pour tenter de les dépasser. La différence, c’est qu’à présent je m’en rends compte. Et je sais qu’il ne tient qu’à moi de retrouver mon rythme. Ralentir. Bien faire ce pas. Puis ce pas. Tout reprendre à zéro. Ne pas me dépêcher de faire la cuisine pour passer rapidement à table, pour aller me coucher tôt… Non : aimer préparer le repas, vivre chaque geste, savourer. La lenteur est sensuelle, rappelle Milan Kundera. Sur le chemin de l’école, ne plus dire à ma fille : « Vite, dépêche- toi, on va être en retard. » Non, vivre ce moment avec elle. Quitte à partir plus tôt pour pouvoir oublier l’heure. Et relire Montaigne : « Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; voire et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, et à moi. » Et à nous. À ce qui est là. La sensation d’urgence cède tout naturellement la place au plaisir. Mais, à cette volupté, se substitue encore souvent la jouissance de l’urgence. Je me remets à penser qu’il y a trop à lire, à voir, à entendre, à apprendre pour se permettre la lenteur. De nouveau, je doute : ralentir ? Pour quoi faire ? « Posez-vous la question, suggère Jacques Castermane : “Suis-je né pour aller vite ? Pour me lever vite, me doucher vite, déjeuner vite, partir vite au travail ? Et pourquoi finalement ? Pour arriver vite au cimetière ?” À vous de voir. »***********

source : Psychologies magazine

*****

Labels:

Anne Laure Gannac,

calme,

Dogen,

Jacques Castermane,

kin hin,

lenteur,

paix,

présence,

présent,

vitesse,

zazen

dimanche 5 juillet 2020

Le jour où j’ai décéléré par Anne Laure Gannac (1)

Au bureau, ma chef m’appelle Lucky Luke, et ce n’est pas pour mes paires de bottes ou mes gros ceinturons. J’ai toujours tenté de dégainer plus vite que mon ombre, je n’y peux rien, je suis née pressée. Enfant, je voulais être adulte. Comme tous les enfants, bien sûr. Mais un peu plus, sans doute. À 2 ans, je me levais tôt pour préparer mon petit-déjeuner seule, raconte-t-on en famille : « Toujours tout fait plus vite, plus tôt que tout le monde ». Qui préférerait s’entendre dire qu’il a toujours tout fait plus lentement, plus tard que les autres ? La vitesse parle de précocité, d’autonomie puis d’efficacité, de rentabilité… Elle soulage les parents, satisfait les employeurs, arrange les amis qui n’ont jamais à attendre aux rendez-vous. Aussi n’est-ce pas sans une pointe de fierté que j’admets être du genre rapide. Pour moi, être en avance c’est être à l’heure et, être à l’heure, c’est déjà être en retard. « Avez-vous une idée du retard que vous cherchez à rattraper ? », me demande un jour une psychanalyste. Le mot "retard" ne m’évoque rien d’autre que le lapin d’Alice au pays des merveilles. Toujours pressé. Évidemment, il a rendez-vous chez la reine : cela vous met plus d’un lapin en état d’urgence. Quant à ce verbe, "rattraper"… il n’y a guère qu’un écart qu’il me soit impossible de rattraper : les huit années qui me séparent de ma sœur aînée et admirée… Un de ces moments magiques de l’analyse où, soudain, le plafond se fendille et laisse apparaître une évidence. Viennent également sur le tapis de son cabinet mon inquiétude à l’idée de "rater quelque chose", la sensation insupportable de rester sur mes acquis, de voir le monde avancer tandis que je stagnerais, de "prendre racine", consciente qu’il y a là bien des angoisses à apaiser.

Je ne veux renoncer à rien

Mais je n’ai pas que cela à faire. Allongée sur ce divan durant quarante-cinq minutes, en pleine

journée, ce n’est pas la position que je préfère. Enfant, j’ai vu mes parents constamment debout ou à

table. Eux-mêmes n’ont jamais vu leurs parents vivre autrement qu’en pleine action. « Il y a toujours

quelque chose à faire », répétait ma grand-mère, et « Ne flânent que les bons à rien ». Dotée de cet

héritage, je suis en effervescence dans Paris, ce « refuge pour les infirmes du temps présent », et dans

cette époque, qui a fait de l’urgence un mode de vie.

Dans une société qui confond vitesse et précipitation, les plus lents et les moins réactifs sont

suspectés de freiner la marche du progrès. « Derrière le mythe de l’urgence, il y a la garantie du

dépassement, de l’extrême limite, de l’excellence, de la performance, et pour ainsi dire de l’héroïsme

», remarque la sociologue et psychologue Nicole Aubert. Alors j’accélère, et joyeusement. Un

sentiment de puissance m’étreint : je tiens mon temps par les rênes, je le dompte et le maîtrise. Pour

un peu, je pourrais le compresser, l’écraser… le tuer.

Pierre Niox, « l’homme pressé » de l’écrivain Paul Morand, se plaignait de ne pouvoir faire qu’une

seule chose à la fois, « ce qui nous retarde tellement ». C’était dans les années 1940. Moi, j’ai mon

téléphone portable, mon ordinateur, mes messageries…, technologie mise au service de mes

fantasmes de démultiplication. Me voici dans la peau d’une sorte de Vishnou spatio-temporelle,

capable de réaliser de multiples tâches dans l’instantanéité, ou presque, de mes désirs. Pouvoir tout

faire, ne renoncer à rien, jouir du maximum : je ne doute pas que des fantasmes de toute-puissance

sous-tendent mes pics d’accélération. « Je vais vite, très vite/J’suis une comète humaine

universelle/Je traverse le temps », chantait, il y a quinze ans, avec Noir Désir, une génération (la

mienne !) insolente d’aspirations. Cet Homme pressé est devenu l’hymne de l’individu moderne

dans toute sa prétention à profiter de l’existence à la puissance mille. Pourtant, comment profiter de

quoi que ce soit, à ce rythme ?

Mais je n’ai pas que cela à faire. Allongée sur ce divan durant quarante-cinq minutes, en pleine

journée, ce n’est pas la position que je préfère. Enfant, j’ai vu mes parents constamment debout ou à

table. Eux-mêmes n’ont jamais vu leurs parents vivre autrement qu’en pleine action. « Il y a toujours

quelque chose à faire », répétait ma grand-mère, et « Ne flânent que les bons à rien ». Dotée de cet

héritage, je suis en effervescence dans Paris, ce « refuge pour les infirmes du temps présent », et dans

cette époque, qui a fait de l’urgence un mode de vie.

Dans une société qui confond vitesse et précipitation, les plus lents et les moins réactifs sont

suspectés de freiner la marche du progrès. « Derrière le mythe de l’urgence, il y a la garantie du

dépassement, de l’extrême limite, de l’excellence, de la performance, et pour ainsi dire de l’héroïsme

», remarque la sociologue et psychologue Nicole Aubert. Alors j’accélère, et joyeusement. Un

sentiment de puissance m’étreint : je tiens mon temps par les rênes, je le dompte et le maîtrise. Pour

un peu, je pourrais le compresser, l’écraser… le tuer.

Pierre Niox, « l’homme pressé » de l’écrivain Paul Morand, se plaignait de ne pouvoir faire qu’une

seule chose à la fois, « ce qui nous retarde tellement ». C’était dans les années 1940. Moi, j’ai mon

téléphone portable, mon ordinateur, mes messageries…, technologie mise au service de mes

fantasmes de démultiplication. Me voici dans la peau d’une sorte de Vishnou spatio-temporelle,

capable de réaliser de multiples tâches dans l’instantanéité, ou presque, de mes désirs. Pouvoir tout

faire, ne renoncer à rien, jouir du maximum : je ne doute pas que des fantasmes de toute-puissance

sous-tendent mes pics d’accélération. « Je vais vite, très vite/J’suis une comète humaine

universelle/Je traverse le temps », chantait, il y a quinze ans, avec Noir Désir, une génération (la

mienne !) insolente d’aspirations. Cet Homme pressé est devenu l’hymne de l’individu moderne

dans toute sa prétention à profiter de l’existence à la puissance mille. Pourtant, comment profiter de

quoi que ce soit, à ce rythme ?*****

Inscription à :

Commentaires (Atom)